一条视频赚半年房租?海外平台暴利真相

前言

在国内做内容,流量看起来热闹非凡,但真正能赚到钱的人却少之又少。

播放量动辄几十万上百万,激励金却只有几百块?

想挂个淘宝链接,却要投5000元广告预算起步?

我们正身处一个“看得见蛋糕、却不容易吃到”的内容时代。

如果你是一个正在挣扎的创作者、一个想要破局的电商人、或者一个有商业化目标的内容团队,请认真看完这篇文章。

一

某书+某宝=红某计划:看得见却不容易吃到的蛋糕

很多人以为某书是内容种草带货的绝佳平台——用户有消费意图、内容氛围好。

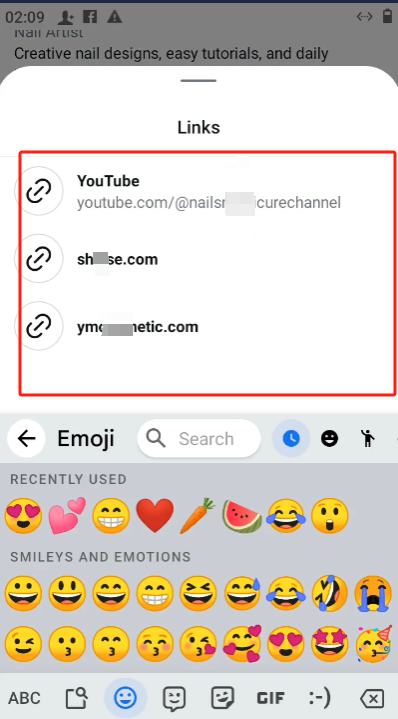

但想通过它挂上某宝商品链接?对不起,请先准备好每日广告预算≥5000元。

这还不是最难的地方,更糟糕的是:花了钱,也未必能卖得动。

原因很简单:

平台生态与独立性的潜在冲突;

商家运营复杂性与成本压力;

用户体验的潜在矛盾;

平台竞争的长期隐忧;

行业格局的不确定性;

链接曝光的位置和时间受限;

广告分发机制复杂,投产比无法预估;

内容未必和精准人群匹配

结果就是:

大博主才能尝试,小博主连门都进不去。

广告平台吃得最饱的是平台和代理,而不是创作者。

二

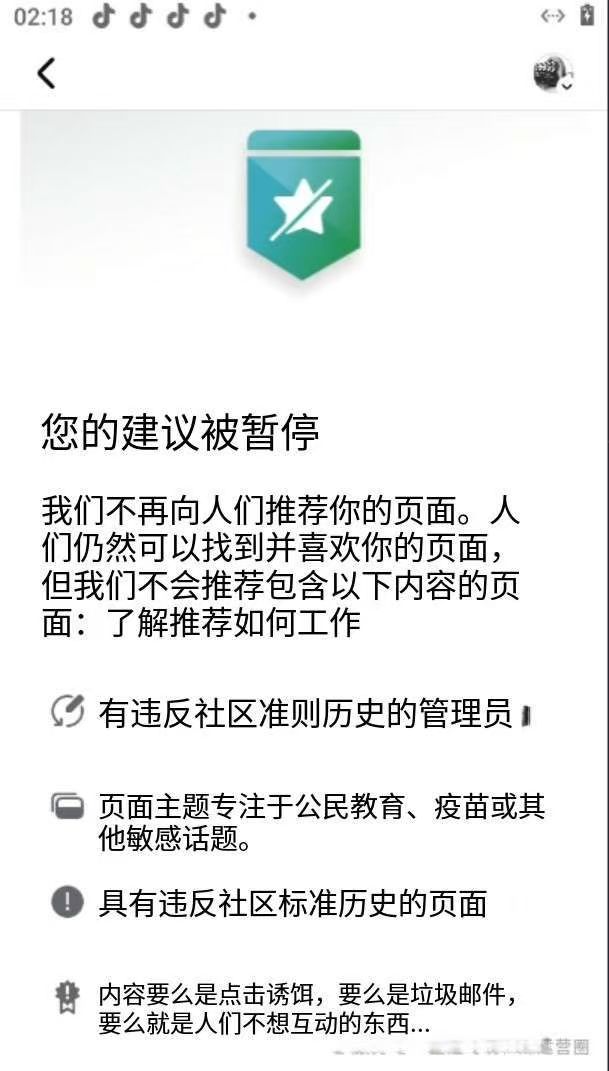

国内平台的“流量囚笼”:不能导流=赚不到钱

某音、某手、某书这些国内主流平台,对“引导跳转”非常敏感。

尤其对中小创作者:

不允许挂外链;

引导跳转私域会被限流;

商业合作需要平台审核;

视频播放即使爆了,也只给你几百块激励金。

📉 举个现实的例子:

一个视频播放量100万,平台给你300元激励。

你不能挂某宝链接,也不能引导去私域成交。

最终你收获了点赞和点赞声,但没有收入。

当然这里不包括单商与平台的小黄车

对内容创作者来说,这是一种困境:

有流量,但没有转化。

有播放,但没有收益。

平台把你“养”在生态里,却不让你赚生态之外的钱。

三

海外平台的优势:自由挂链+用户体量大+直接变现

相比之下,海外平台给了创作者更大的空间和自由:

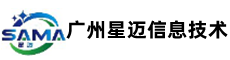

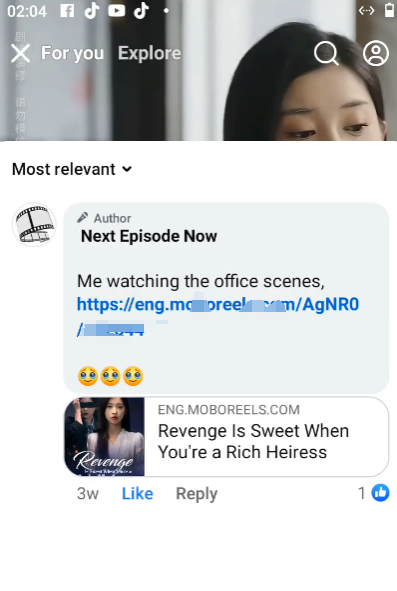

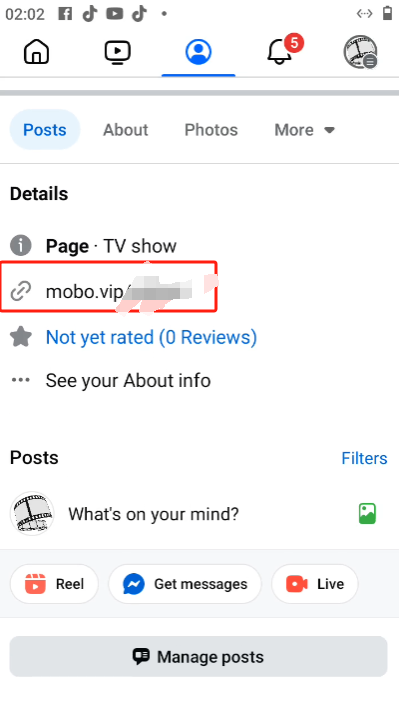

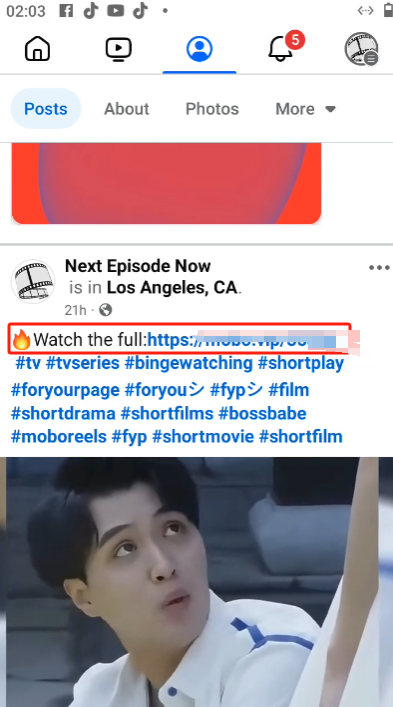

Facebook、YouTube、Instagram 等平台可以自由挂链接:评论、简介、封面都能放;

挂什么都可以:独立站、亚马逊、Shopee、联盟链接、私域引导通通没问题;

用户体量庞大、变现效率更高;

平台还自带带货机制:比如 Facebook Shops、YouTube Shopping。

🎯 现实案例:

一条海外短剧挂上独立站商品链接,只要内容吸引、商品匹配,每天可带来数千点击,实现每日净利几千元完全可能。

这些平台不是“抽成型”的,而是把商业自由度交还给创作者。

四

出海的正确姿势:内容矩阵+平台理解+商业化落地

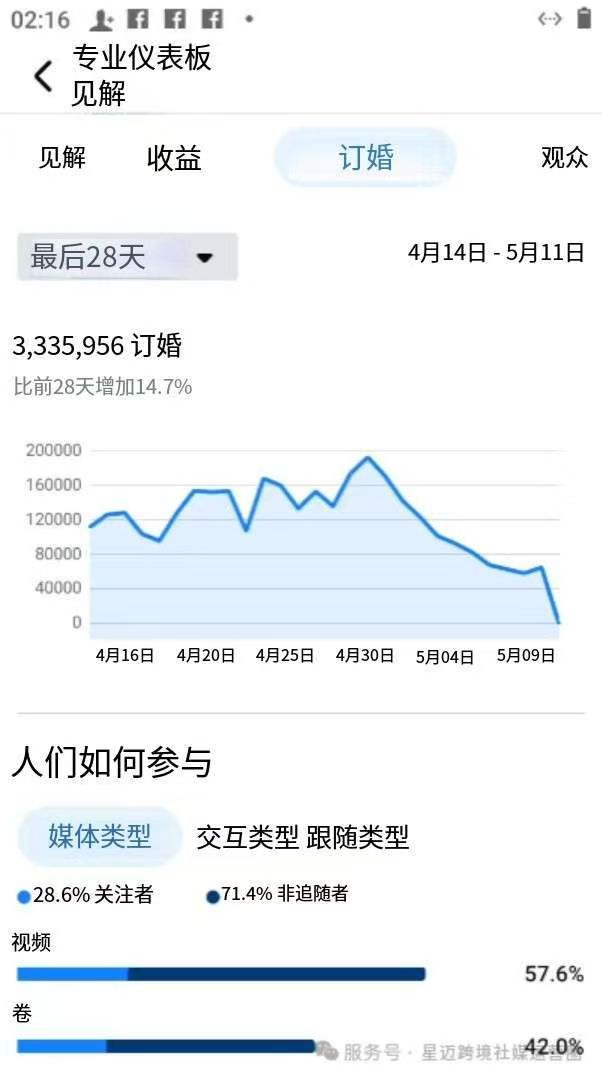

以我们的星迈合作公司 —— 青岛瀚旭传媒公司为例,在加入星迈前,瀚旭传媒的变现之路屡屡碰壁,陷入“高播放低收益”的困局。加入星迈后,在专业导师的全程深度指导下,星迈团队结合其公司的特性与市场的趋势,量身定制了一套系统性解决方案:

搭建内容矩阵:多个账号分发多种类型内容,覆盖测评、搞笑、短剧、干货等受众;

深入理解平台规则:知道什么时候发、发什么内容、怎么配策略;

灵活挂链变现:不同内容挂不同商品或落地页,实现精准转化;

跳过中介广告商:直接对接品牌或自己备货,提升利润空间;

主动筛选平台:不在带货差的平台浪费时间,聚焦能赚钱的渠道。

在星迈持续的资源赋能与策略优化中,青岛韩旭传媒逐步摸索出适配自身及同类企业的科学变现打法,成功实现从流量困境到实现收益翻了再翻的的跨越,验证了星迈方法论在内容出海领域的高效落地性。

他们赢的不是流量,而是赢在对星迈的“流量变现路径”的理解和执行上。

✅ 他们赢的不是流量,而是赢在对“流量变现路径”的理解和执行上。

五

为什么我们需要更多“工程师型创作者”?

现在的内容行业,最缺的不是内容人,而是复合型人才。

内容人不懂平台规则;

技术人不懂内容逻辑;

广告人不懂用户心理。

但真正能把内容变现的人,往往是三者兼具的团队:

既懂创作、又懂平台机制、还能落地商业闭环。

这不是“靠运气”的赛道,而是一个可复制、可系统化的商业模型。

我们要组织、吸引更多“工程师型创作者”,用内容做生意,用技术做放大器。

六

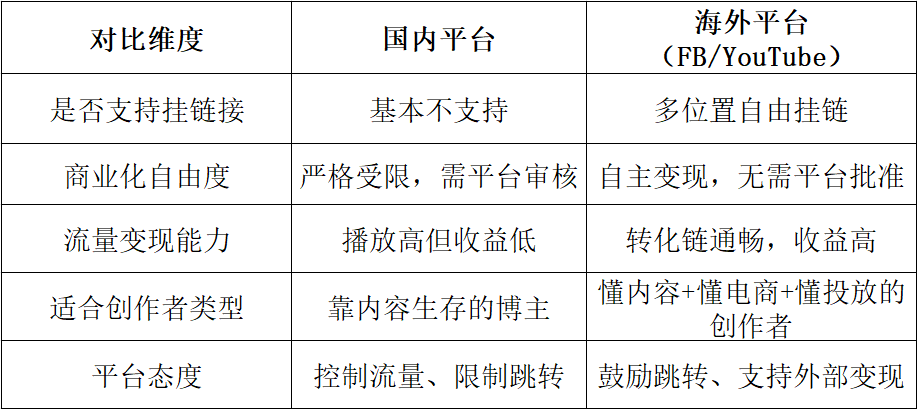

比一目了然:为什么一定要出海?

国内平台对挂链与商业化严格限制,流量变现难、收益低,更适合依赖内容与直播的博主;

海外平台(如 FB/YouTube)支持多位置自由挂链,创作者自主变现空间大,转化链条通畅,鼓励外部跳转,更青睐懂内容、电商与投放的复合型创作者,出海发展更具商业潜力 。

七

写在最后

如果你还在国内平台拼命拍视频,想靠播放量赚点激励金,未来可能越来越难。

但如果你愿意跳出平台限制,掌握平台机制+商业路径,你的收入可能翻倍再翻倍。

📣 未来三类人将成为出海变现的核心力量:

有内容能力的人;

有运营和技术思维的人;

有商业化理解的人。

在中国做内容,在海外赚钱;

在国内享受生活。

跳出去,世界真的更大。

上一篇: 心性,是决定你人生上限的真正力量